Esta entrada tiene una primera parte

Arte original vs reutilizado

En las secciones 19.1 a 21.1 de sus Res Gestae, el divino Augusto, el primer emperador romano, se ufanaba de la multitud de construcciones que había erigido en Roma y sabemos, por Suetonio, que orgullosamente declaraba haber recibido una ciudad de ladrillo y dejado una de mármol.

El mármol, desde muy antiguo, ha sido el material del que están hechos el prestigio y la fama de las grandes construcciones, y ha sido buscado con ahínco allá donde estuviese, ya fuesen las canteras del Pentélico, de Carrara o los muros y columnas de un monumento antiguo que se pudieran reutilizar.

En época tardorromana y visigótica, cuando la producción de las canteras disminuyó y los transportes por tierra y mar se hicieron inseguros, aumentó mucho la tendencia a la reutilización, tantas veces equivalente al saqueo, de los monumentos antiguos. Como todas las actividades generalizadas, estos spolia se gestionaron en muchos casos siguiendo un tratamiento normativamente establecido, de modo que para ellos hubo concesiones oficiales, almacenes públicos (en el sentido del actual "estatales", o si se quiere, "del poder de más alto nivel en la región"), se hizo cesión a individuos privados de parte o la totalidad de edificios antiguos para "reutilizar" sus materiales constructivos, y hubo toda una parafernalia normativa que estas actividades conllevaron. Nosotros aquí hemos seguido el artículo de Javier A. Domingo (vid. infra, en Referencias), que además de un planteamiento general sobre los spolia en época de los visigodos, trata el caso de San Juan de Baños .

Lo dicho antes no significa que en época visigótica faltaran arquitectos, tallistas de piedra y marfil, joyeros, pintores y mosaiquistas, y otros muchos artistas y artesanos (vea ejemplos de sus obras aquí). Los hubo, y partiendo de las tradiciónes grecorromana y bizantina, muy bien establecidas ya, fueron capaces de articular un Arte Visigodo de notables logros, cuyas características generales en cuanto a arquitectura, se pueden encontrar en San Juan de Baños, y son las siguientes:

- Planta Basilical o de Cruz Griega, con variaciones diversas y mezclas de ambas.

- Muros de sillería con bloques bien tallados, a soga y tizón, montados en seco, sin argamasa.

- Cubrimientos en bóveda de cañón o de arista.

- Ábsides rectangulares.

- Arco de Herradura , con extensión de 1/3 del radio, salmer y primeras dovelas colocadas en planos horizontales. Vea la sección siguiente y las Referencias citadas allí, en particular las Figs. 36 y 37, pag. 150, del libro La Arquitectura Cristiana Española, de Lampérez (vid. infra, Referencias).

- Uso de columnas como soportes, con capiteles corintios simples, ejecutados con incisiones anguladas muy marcadas, con tendencia a lo esquemático-geométrico en contraposición al naturalismo de los modelos romanos, y frecuentemente tallados en dos planos.

- Decoración con frisos, o cenefas, con temas animales, vegetales y roleos.

- Pequeños pórticos en la entrada o los laterales.

- Uso de celosías en los vanos de iluminación.

Ha habido un enorme desarrollo en el conocimiento y aprecio del Arte Visigodo, desde que Lámperez (1861-1923) escribiera (opus cit. supra, pag.136):

El visigodo se caracteriza por la conservación de un cierto estado de pureza en las formas heredadas de la Arquitectura hispanorromana, con mezcla de las bizantinas, muy bastardeadas por la distancia y el cambio de medios, y con el gusto bárbaro del pueblo visigodo; sus obras son de un arte degenerado, pero fastuoso y brillante.

Y siguen palabras más fuertes aún sobre los Artes Mozárabe y Asturiano, pero esas son historias de otro día.

Nota: Lo anterior no es muestra de desdén por nuestra parte, es la constatación de una apreciación artística muy diferente, y que ha cambiado con el tiempo. La obra de Lampérez sigue siendo, por motivos muy diversos, una referencia indispensable, incluso ahora (según un artículo de Javier Rivera Blanco (2011)).

Sobre el origen del Arco de Herradura

Hubo un tiempo en el que los expertos españoles en Historia y Arte sistemáticamente consideraban musulmán, o cuando menos mozárabe, cualquier edificio con arcos de herradura. En su Historia de la Arquitectura Cristiana Española, Tomo I, página 145, Vicente Lampérez menciona el caso de los ilustres Manuel Assas (1813-1880) , José Amador de los Ríos (1816-1878) y José Caveda (1796-1882), entre otros, que profesaban esta idea. Más aún, en el informe que los señores Manuel Danvila y Collado (1830-1906) y Juan Catalina García (18445-1911) redactaron para la Real Academia de la Historia (vid. infra, Referencias, en la página 326) se da como razón importantísima para declararla Monumento Nacional, que la protección oficial a la Iglesia de San Juan permitirá a los estudiosos resolver la cuestión del origen del Arco de Herradura. La declaración de Monumento Nacional se consiguió el día 26 de Febrero de 1897.

Fue, según Lampérez, a partir del tratado Excursión a través del arco de herradura, de Manuel Gómez-Moreno, publicado en 1906, cuando se estableció definitivamente el hispanismo muy antiguo del uso del arco de herradura, y este pasa a ser considerado como elemento esencial de la arquitectura visigoda.

- La prolongación hacia abajo del arco es de 1/3 del radio en exceso (respecto al arco de medio punto, que al terminar en un diámetro, es de 0 (cero) en exceso. Hay que notar que, según Gómez-Moreno, los arcos emirales o califales tienen un exceso mayor, entre otras características diferenciadoras.

- El trasdós en el salmer es casi vertical.

- Las impostas (vid. infra) están decoradas con una cenefa del mismo tipo que la que hay externa respecto de las dovelas del arco.

- En la dovela clave tiene labrada una cruz patada, similar a la que hay en la clave del arco triunfal del interior (vid. infra).

Mostramos aquí (justo arriba), como elementos de comparación, el Arco del Nártex de San Juan de Baños, y un fragmento de estela funeraria, del siglo II-III según el Museo de León, en la que aparecen tres arcos de herradura de traza inconfundible (y no sólo hay ésta, hay más con arcos de herradura en la Sala de Epigrafía). Esta misma estela aparece en la obra antes citada de Manuel Gómez-Moreno. El epitafio de la estela puede interpretarse como:

Flavo s(uo) coniu/gi pien(tissimo) f(aciendum) c(uravit)/ s(it) t(ibi) t(erra) l(evis);

cuya traducción es:

Para su piadoso cónyuge, Flavo, mandó que se pusiera; que la tierra te sea leve

Parece ser el encargo de una viuda para la tumba de su esposo. Presumiblemente el nombre de la donante estaba en la parte superior, perdida, de esta interesante estela funeraria.

Hay muchos más ejemplos, citados y fotografíados, en el excelente blog Las paridas de Marcelo del Campo (sic) en su entrada de 7 de marzo de 2014. La entrada hace un extenso comentario sobre el tratado Iglesias Mozárabes de Manuel Gómez-Moreno. Ambas merecen una lectura completa y reposada (¡la entrada y el tratado!). También hemos encontrado en ese blog un muy interesante análisis de los capiteles de San Juan de Baños.

La conclusión de Gómez-Moreno es que el Arco de Herradura tenía una tradición centenaria en Hispania cuando los visigodos se establecieron en ella, y que no sólo es que pudieran tener conocimiento de él por contactos previos con el Arte Oriental y Bizantino, es que en su nuevo asentamiento ya era un elemento bien conocido.

Impostas y Cenefas

La Imposta se originó debido a la invención del arco y la bóveda. Para la construcción de ambos se utiliza una cimbra, en la que se apoyan las dovelas que conforman el arco, cuya sucesión forma la bóveda. Para apoyar la cimbra, se utilizaba un saliente, en el arranque del arco, que le servía de punto de apoyo. Este es el origen de la Imposta.

Fue inmediato notar sus posibilidades decorativas, y en las dos imágenes inmediatamente inferiores tenemos un hermoso ejemplo de Imposta corrida, que va todo a lo largo del arranque de la bóveda del Ábside central de San Juan de Baños, con una Cenefa labrada, con un diseño a base de círculos.

El mismo tipo de Cenefa se encuentra en otros lugares del edificio, siempre con el mismo o variaciones del esquema de círculos, pero siempre siguiendo un patrón decorativo que se ha extendido desde el arte romano, hasta el románico, y más allá. Estos lugares son:

- En torno al Presbiterio, como estamos viendo aquí.

- En la parte superior del muro de la Nave Central.

- En torno al arco de herradura del nártex, y en la parte superior de las jambas que lo soportan.

- En exterior, entre los contrafuertes del Norte y del Sur, en una Imposta sobre la que estaban los arranques de las bóvedas de los ábsides cuadrados de la antigua planta de la Iglesia.

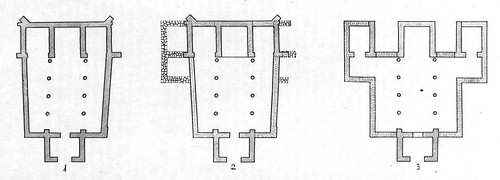

Como se ve en la imagen inmediatamente siguiente, entre los dos contrafuertes del NorEste, por el exterior, se observa que hay una Imposta/Cenefa (flecha blanca) semejante a la interior antes considerada. También se ve (flecha roja) que ella es el soporte para el arranque de unos sillares, que obviamente pertenecían a uno de los ábsides cuadrados de la Iglesia en su primitiva planta, la 3 de las indicadas por Palol en su monografía (vea la entrada anterior)

Búsquelas aquí

Búsquelas aquí

Tales Impostas/Cenefas exteriores puede verse en las imágenes panorámicas sobre estas líneas, haciendo clic sobre la imagen, pasando a pantalla completa y haciendo zoom con el ratón. Examínelas con atención, y podrá Ud. ver una de las principales evidencias externas de la más primitiva de las plantas de San Juan de Baños.

Celosías

Las celosías son elementos característicos de los Artes Vísigodo, Hispano-Musulmán y Mozárabe. En las vistas interiores panorámicas de la entrada anterior, y en las de esta (el lector es vívamente exhortado a volver a esas vistas interactivas), pueden verse las ocho celosías simples en los muros laterales de la Nave Central, la doble del muro exterior Oeste de la misma Nave, y la del ábside central que examinaremos aquí.

La estructura de los vanos y de la celosía que va empotrada en ellos siempre es la misma:

- El vano es de derrame interior, con forma en sección de arco de herradura.

- Tiene en la arquivolta la habitual Imposta/Cenefa de círculos

- La celosía es una losa calada, con un esquema radial en la parte del arco de herradura. La zona inferior rectangular tiene una subdivisión en registros horizontales con círculos y figuras geométricas simples.

Aquí hemos seguido la descripción clásica de Vicente Lampérez en su Historia de la Arquitectura Cristiana Española, en la página_156 de la edición de Espasa Calpe de 1930. Por cierto, el autor sugiere que estas celosías seguramente estuvieron cubiertas por vidrios simples o placas traslúcidas de alabrastro. Por otra parte es obvio, para cualquiera que explore con unos binoculares las celosías del edificio, que estas son reconstrucciones de las piezas posiblemente muy dañadas que se encontraron in situ o en las excavaciones realizadas en las muchas intervenciones que sufrió la Iglesia.

La Cruz Patada, clave del Arco Triunfal

Cruz patada es la que tiene cuatro brazos poligonales que se estrechan en el centro. Haciendo clic sobre la imagen siguiente, y haciendo zoom sobre la imagen, puede verse la clave del Arco Triunfal, que precisamente contiene una cruz patada, muy similar a la que ocupa el mismo lugar en el arco del Nártex.

- En cada brazo, dos volutas vueltas hacia el ángulo con los brazos aledaños.

- El centro tiene una bola rodeada por un sogueado, que recibe el nombre de Clipeus, porque es similar a un antiguo escudo grecorromano así llamado.

- En cada brazo, labrado con marcados surcos, dos zonas triangulares en las que hay una flor de lis, que parece un antecedente primitivo de la flor de lis heráldica. Esta, puede que remota, semejanza hace pensar que tanto esta cruz como la del arco de la entrada Oeste, puedan ser símbolos de la realeza. Ciertamente, abundan las cruces en las joyerías reales visigoda y asturleonesa.

Columnas y Capiteles

Para exponer nuestra numeración de las columnas y sus capiteles, damos a continuación una vista esquemática en lápiz digital del interior de San Juan de Baños. Inmediatamente a continuación, una vista estándar desde el medio de la Nave Central.

Las Bases y fustes de las Columnas

Todas las columnas de San Juan de Baños son monolíticas, hechas de una sola pieza, de mármol blanco o levemente rosado, y de color verdoso las dos más próximas al Presbiterio. Es un lugar común (e.g. F. Narganes y J. Herrero, vid. infra, Referencias) suponer que los fustes fueron reutilizados de un templo dedicado a Esculapio, asociado a la Fuente de Recesvinto (véase la anterior entrada dedicada a San Juan de Baños). Nosotros no hemos encontrado ningún trabajo o artículo en el que se asegure que se hayan encontrado los restos de ese templo, por lo cual nos parece dudoso tal origen. Además, las columnas son desiguales en tamaño y forma de las basas, los fustes, y los astrágalos, hasta el punto de que para compensar las diferentes alturas, las basas se han colocado a diferentes niveles, incluso excavando un hueco en el suelo.

Es poco probable que las columnas procedan de un mismo templo. Y aunque parece sensato pensar que los expolios de materiales usados en la Basílica procedan de las proximidades, ni eso es seguro: en la nota 33 al pie de página, en nuestro artículo de referencia (artículo de J. A. Domingo , vid. infra, Referencias), menciona que el análisis químico de la composición de los mármoles reutilizados en San Miguel de Escalada (un edificio mozárabe, con gran cantidad de elementos romanos y visigodos reutilizados), prueba de manera inapelable procedencias geográficas muy diversas para los materiales expoliados, algunas completamente alejadas del contexto geológico y geográfico del edificio.

Los Capiteles

El artículo de J. A. Domingo (vid. infra, Referencias) menciona un papiro de Oxirrinco (P.Oxy. III 755), del último cuarto del siglo IV dC, que contiene una relación de edificios en ruinas, y especifica qué elementos arquitectónicos pueden ser reutilizados, así como su estado de conservación y el material del que están hechos. Asímismo señala un tal patricius Albinus, miembro de la familia Caecina Deci, cónsul en el 493 dC, al que la autoridad imperial concedió la Porticus Absidata (en Roma, entre el Foro de Augusto y el Templo de Minerva), para que extrajera de ella materiales y los reutilizara. Estos son dos ejemplos de gestión institucionalizada de los spolia, que ya hemos comentado arriba. El origen real (en el sentido "del rey") de San Juan de Baños hace plausible que los mármoles retilizados en el edificio también hubieran tenido este nivel de tratamiento, aunque, desde luego. esto no puede afirmarse rotundament con pruebas fehacientes.

Respecto a San Juan de Baños, comenta J. A. Domingo que los análisis estílisticos y la catalogación de los expertos M.A.Gutiérrez Behemerid (1992) y él mismo, Domingo (2011) (vea la Bibliografía en el artículo de las Referencias) permiten concluir que:

- Los fustes se reutilizaron y se dispusieron aparejados por colores (e.g. los dos fustes verdosos están junto al Presbiterio, lo cual indica una cuidadosa planificación de los spolia.

- Todos los Capiteles son corintios.Todos los Capiteles, excepto el 4 (nuestra numeración), son del siglo VII dC, e imitan al 4, que es un ejemplar original del siglo III-IV dC. Como se ha comentado antes, los Capiteles del siglo VII dC son más esquemáticos, de contornos más duros y geométricos que su modelo del siglo III-IV, más próximo a los cánones clásicos.

- Una mera inspección visual permite detectar que ni los ábacos ni los astrágalos son iguales en todas las columnas, y que hay una clara descompensación de tamaños entre la sección de la parte superior del fuste -el astrágalo- y la base de la cesta del capitel.

Capitel 4, siglo III-IV dC

Capitel 5, siglo VII dC

Capitel 6, siglo VII dC

Capitel 7, siglo VII dC

Capitel 8, siglo VII dC

----------

Referencias

https://es.wikipedia.org/wiki/Baños_de_Cerrato || Entrada de wikipedia para Baños de Cerrato. Contiene una interesante cita del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Madoz (siglo XIX), en la que se refiere la leyenda de la Fuente de Recesvinto (véanse la panorámica y el vídeo arriba) y en la que es patente tanto el estado ruinoso de la Basílica en aquella época, como el poco aprecio que de ella se hacía. Esa opinión cambió radicalmente en la última mitad del siglo.

Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 30 (1897), pp. 324-328 || Informe que los señores Manuel Danvila y Collado (1830-1906) y Juan Catalina García (18445-1911) redactaron para la Real Academia de la Historia, con objeto de la Declaración como Monumento Nacional de San Juan de Baños, ocurrida el 26 de febrero de 1897.

https://web.archive.org/web/20170227063907/http://servicios.jcyl.es/pweb/datos.do?numero=6513&tipo=inmueble&ruta= || Detalle de la declaración como monumento Provincial de la Fuente de Recesvinto (o de San Juan).

https//www.libreria.culturaydeporte.gob.es +Excavaciones en la Necrópolis de San Juan de Baños,EAE 32, Madrid, por Pedro Palol || Pulsando el enlace, se puede ver y descargar inmediatamente de la biblioteca en línea del antiguo Ministerio de Cultura y Deporte, en formato pdf, la Memoria de las excavaciones, escrita por Palol y publicada en 1964.

Joaquín María de Navascués, La dedicación de San Juan de Baños,

edición de la Diputación de Palencia, en 1961 || Este importante libro

es una de las referencias del artículo de Caballero Zoreda y

Feijoo Martínez (vid. infra). La portada muestra un grabado,

"romántico" según Palol , cuya copia está custodiada en el ICAC.

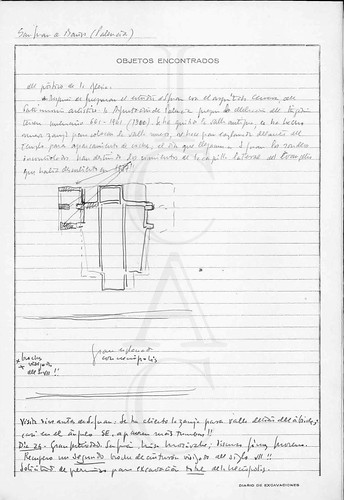

Pedro de Palol, La Basílica de San Juan de Baños, Edición de la Diputación de Palencia, 1988, ISBN 84-86844-00-2.

Una prueba previa de esta obra, hecha a máquina de escribir, con

anotaciones del autor, con el título más significativo de La Iglesia Hispano Visigoda de San Juan de Baños de Cerrato, se conserva en el Centro de Documentación del Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC ), Fondos del Dr. Pedro de Palol, número de

registro 019730. Un manuscrito, muy probablemente el original de la obra, se

conserva en el Centro de Documentación del Instituto Catalán de

Arqueología Clásica (ICAC), Fondos del Dr. Pedro de Palol, número de

registro 019729.

Vicente Lámperez y Romea, Historia de la arquitectura cristiana española en la Edad Media según el estudio de los elementos y los monumentos , Espasa Calpe 1930. El libro está en la Biblioteca Digital de Castilla y León.

http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MAN&txtSimpleSearch=Inscripci%F3n%20de%20construcci%F3n%20del%20rey%20Recesvinto || Entrada del Catálogo en línea del Museo Arqueológico Nacional, relativa a la Placa Dedicatoria.Aquí

hay varias cuestiones relevantes: a) Buscando en ese catálogo objetos

con las palabras clave "san juan de baños", solamente aparecen un

cancel de piedra caliza, original, y la Inscripción Dedicatoria. Esta última está datada en "1901-1961 (S. XX)", su soporte es "yeso" y (¡lo importante!) su Clasificación Genérica es "Reproducciones; Epigrafía". Esto permite concluir que lo que hay en el MAN es una reproducción en yeso. Es llamativo que en multitud de sitios de internet (e.g. este y este otro) que describen San Juan de Baños, se insiste en que lo que hay en la Iglesia es una copia y que el original está en el Museo Arqueológico Nacional.

Manuel Gómez-Moreno, Excursión a través del arco de herradura, Editado por la revista Cultura Española (1906) || Manuel Gómez-Moreno es uno de los personajes más relevantes en la Historia del Arte española.

Javier A. Domingo, La reutilización del mármol en la arquitectura tardorromana y visigótica en la península ibérica, publicado en la coleccion Paisajes e Historias en torno a la Piedra, de la revista Monografías de Prehistoria y Arqueología UNED || El autor del trabajo es profesor de Arqueología Cristiana en la Pontificia Universitá della Santa Croce. El trabajo analiza de qué manera se produjo la reutilización de la piedra en épca tardorromana, siendo uno de sus ejemplos las columnas y capiteles de San Juan de Baños.. El DOI de la obra es https://doi.org/10.5944/monografias.prehistoria.arqueologia.2020.11

Agapito y Revilla, Juan; La Basílica visigoda de San Juan Bautista en Baños de Cerrato (Palencia), Apuntes crítico-artísticos, Valladolid, 1902. Támbién Arquitectura y Construción, en Apuntes crítico-artísticos IV, Valladolid 1902, y La Iglesia de San Juan de Baños, Notas sueltas, en el Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones, 1933-1904 (que él mismo fundó).

L. Caballero Zoreda y S. Feijoo Martínez: La Iglesia AltoMedieval de San Juan Bautista en Baños de Cerrato (Palencia), Archivo Español de Arqueología, DOI:https://doi.org/10.3989 /aespa.1998.v71.282 (<< pulse este enlace para leer el artículo) || En este extremadamente interesante y extenso artículo, los autores dan sus serios argumentos para una asignación de época postvisigoda a San Juan de Baños. Son particularmente interesantes:

- La historia sucinta pero muy pertinente de las restauraciones e intervenciones sufridas por la Iglesia.

- El análisis de los trabajos dirigidos por Palol y de sus conclusiones.

- El Anexo I con los datos documentales e históricos en los que se menciona la Iglesia de San Juan (e.g. "1610 S. Juan: dió 24 carros de piedra para cimiento de las casas de las tercias que se hicieron ese año").

- Los gráficos con las plantas y la clasificación de los elementos decorativos.

Javier del Hoyo, A propósito de la inscripción dedicatoria de San Juan de Baños

|| Otro interesante artículo revisionista, como el anterior, en el que

se muestra brillantemente la manera en que un experto en epigrafía

analiza una inscripción. El virtuosismo técnico del epigrafista y sus

conexiones con el artículo anterior hacen muy digno de leer este

artículo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Juan_de_Baños || Un buen punto de partida para quien únicamente quiera información básica sin sutilezas.

F. Narganes Quijano y J. Herrero Marcos, Palencia Monumental. Monumentos Histórico-Artísticos y Bienes de Interés Cultural de la Provincia.(Edición especial para el Norte de Castilla) Ediciones Cálamo 1989, ISBN 84-95018-17-9. En las pags. 29-32 están los datos y descripciones de la Basílica y de la Fuente de Recesvinto (o de San Juan), siempre según la hipótesis ortodoxa de que se trata de construcciones visigodas.

Roger Collins (Hispanista inglés), Hispania Visigoda 409-711, Ed. Crítica, ISBN 84-84326-36 || Una revisión del período visigodo en la península Ibérica, puede encontrarse fácilmente en la red.

----------

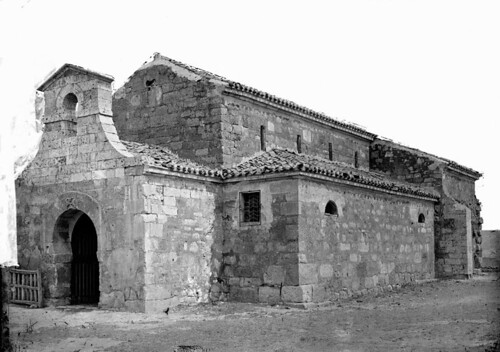

Sobre Restauraciones Polémicas y la espadaña de San Juan de Baños

P.L. Gallego Fernández, ponencia: Aníbal Álvarez y la restauración de San Martín de Fromista, incluida en el libro San

Martín de Frómista. Paradigma o historicismo. Libro de Actas de las

jornadas celebradas en Frómista los días 17 y 18 de septiembre de 2004. Edición de la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, 2005, J.M. Rodríguez Montañez coord.

En esta ponencia, en su análisis "El Arquitecto D. Manuel Aníbal Álvarez y la Ideología Restauradora de Fin de Siglo", el autor dice literalmente: "[..] Así, en las obras de la basílica visigoda de Baños del Cerrato, efectuadas entre 1895 y 1907, aparece más marcado el respeto hacia la obra existente, ante la singularidad y valor arqueológico del edificio y ante la dificultad de conocer su disposición originaria.[..]".

Y en la nota 37 de esta sección: "Equivocadamente se vino atribuyendo a este arquitecto la dudosa obra de la espadaña que descaracteriza por completo el monumento. En realidad esta espadaña se ''inventó'' durante las obras de 1865 tal y como describió Simón Nieto. Ver SIMÓN Y NIETO, F, y RODRÍGUEZ, T: Basílica visigoda de San Juan en Baños de Cerrato, Comunicaciones e informes presentados al I Congreso Internacional de Arqueología Cristiana, celebrado en Roma en abril de 1900, Palencia 1904.

Esto parece ser el estado de la cuestión entre los especialistas. Nosotros tenemos algo que agregar: Al examinar el Viaje de España de Antonio Ponz, en el tomo XI (de 1783), pag.262, párrafo 112, el autor menciona expresamente la presencia de una espadaña "[..] que hay a los pies de la puerta principal [..]". Esto, en nuestra opinión, y con este aval (Antonio Ponz fue académico de la Historia y Secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ), significa que 117 años antes de la publicación de Simón y Nieto, la presencia de una espadaña estaba documentalmente confirmada.Más aún: en la fotografía de la Fototeca del Patrimonio Histórico, que muestra San Juan de Baños en 1879 según su ficha (tomada por Juan Laurent (1816-1886) seis años antes de que Manuel Aníbal Álvarez iniciara los trabajos de restauración), ya está la espadaña.

A la foto recuperada de la Fototeca del Patrimonio Histórico le hemos recortado los bordes dañados y una etiqueta obviamente errónea superpuesta al original, con la indicación 1909, contradictoria con el dato 1879 de la ficha de archivo. La etiqueta es errónea porque Juan Laurent murió en 1886, y además la fotografía muestra el estado del edificio antes de la restauración de Manuel Aníbal Álvarez , que se inició en 1895. Esta imagen es la misma que aparece en la Fig. 32 del libro (Tomo I) de Vicente Lampérez (vid. supr, Referencias, e infra, Agradecimientos), cuyas primeras ediciones son de 1908 y 1909.

Agradecimientos

Como siempre, gracias a Wikipedia, nuestra enciclopedia en línea, por la múltitud de enlaces al vuelo en el texto, y sus artículos que son de gran importancia en este blog.

Gracias al Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC) por permitir a todas los interesados en el estudio de la obra de Don Pedro de Palol y Salellas, el acceso a sus documentos originales, en un sitio web perfectamente organizado. Es un enorme privilegio.

A la Fototeca del Patrimonio Histórico, que tiene una enorme colección, que comparte con licencia CC-BY-NC-ND

A la Biblioteca Nacional, por poner a disposición del público tantas joyas. Es un enorme privilegio, que hemos utilizado especialmente en el Apéndice: Historia breve de San Juan de Baños. (En la anterior entrada del blog).

A la Biblioteca Digital de Castilla y León, que nos permite acceder a tantas obras, como la de Lampérez, citada arriba en las Referencias, e inmediatamente arriba, en Sobre Restauraciones Polémicas.

A la Biblioteca virtual de Andalucía, por poner a disposición del público La Crónica General de España, de Ambrosio de Morales. Otro raro privilegio.

A la Real Academia de la Historia, por sus excelentes biografías de tantos personajes ilustres, recogidas en el Diccionario Biográfico Electrónico (DB~) y por poner a disposición del público tantos documentos relevantes para el Patrimonio Español.

Al Glosario Ilustrado de Arte Arquitectónico:https://www.glosarioarquitectonico.com || Es uno de los mejores, si no el mejor, de los sitios web en español para encontrar el significado de los términos arquitectónicos.