Esta entrada tiene tres partes:

I) Dedicada al edificio, su entorno y las excavaciones arqueológicas.

II) En la que se describen las esculturas del interior y del exterior de la Iglesia.

III) En la que se tratan las controvertidas cuestiones de la iconografía y la datación del templo.

Hemos tratado de razonar y escribir todo lo que sigue transitando el camino de limpieza y honradez que son las características luminosas del trabajo de Don Luis Caballero Zoreda, y que él enunció con claridad euclidiana en

Sobre límites y posibilidades de la investigación arqueológica de la arquitectura.

De la estratigrafia a un modelo histórico

¡Va por Usted, Don Luis!

----------

La estructura de esta entrada es la siguiente:

- Se describen los monogramas que están en el paramento exterior Este del testero de la Iglesia. Como ejemplos de las distintas interpretaciones que hay en la literatura se citan las de las referencias [7] y [14] y las implicaciones en cuanto a la datación de cada interpretación.

- Se suministra unas vías plausibles por las cuales pudieron llegar hasta Quintanilla de las Viñas los elementos iconográficos que conforman la decoración de la Iglesia de Santa María. Veremos que en el caso del Arte Lombardo de los siglos VI al VIII hay unos paralelismos asombrosos entre lo que se esculpía en Italia y lo que aparece en Hispania. Las referencias principales en estos asuntos han sido las comprendidas entre la [12] y la [24], ambas inclusive. Es curioso observar que un maestro de años atrás como José Pijoan en [17], con su peculiar y combativo modo expositivo, dice esencialmente lo mismo que un trabajo relativamente moderno (2011), que describe algunas piezas relevantes de Arte Lombardo en el Museo Cristiano de Cividale del Friuli.

- Para terminar, se comenta uno de los primeros ejemplos de datación dendrológica y por el método del Carbono 14, efectuado sobre una viga situada en el ábside de Santa María en Quintanilla de las Viñas. En principio ésto debería zanjar la cuestión de la datación, pero creemos que aún deja margen a ciertas dudas - cada vez más angosto ese margen- según se ha publicado en la referencia [26].

Es posible que Quintanilla de las Viñas sea el monumento prerrománico español que haya generado hasta el momento un mayor número de publicaciones. La literatura científica que poseemos sobre Quintanilla desborda los límites usuales. Sin embargo, no es nuestro objetivo aquí detallar su historiografía, que se encuentra ya trazada. Más bien, en función del análisis que realizaremos, aludiremos aquí y de modo breve, a los hitos que han marcado una posición diferente en la difícil cuestión de ubicar el edificio en un concreto espacio cultural.Quintanilla de las Viñas se descubría en 1927. Solamente un año después, se publicaban varias investigaciones que emitían el primer juicio artístico del monumento, partiendo del estudio de su escultura. Ortueta introducía como resultado de su investigación a Quintanilla de las Viñas en la etapa visigoda, mientras que contrariamente, Huidobro la remitía al siglo X, al igual que Kingsley Porter, que en su obra general sobre la escultura románica en España, mantenía esta misma fecha. En ella se acomodaba además la relación con el arte cordobés, que ya puso de manifiesto Gómez Moreno para un conjunto de iglesias del norte de la península en su extraordinaria obra Iglesias mozárabes (1919), donde Quintanilla, no reconocida todavía como monumento, naturalmente no pudo tener cabida. En 1929, Dom Justo Pérez de Urbel daba una breve noticia de la iglesia, fundamentada en la inscripción interna en la que se alude a Flamola, y en la interpretación de los tres monogramas de la fachada posterior de la iglesia, todo lo cual le llevó a situar el edificio en la décima centuria. Más tarde, en 1940, Camps Cazorla defendía el visigotismo de Quintanilla, en un artículo de título rotundo, en el que con diversas argumentaciones, la iglesia pasó de nuevo a ocupar un lugar en el siglo VII dentro del conjunto visigodo. En 1947, Schlunk, en la primera sistematización del arte visigodo, la mantuvo también en la etapa visigoda. En 1963, Camps le dedicaba un estudio minucioso en el conjunto del arte visigodo. Y en 1966, Gómez Moreno, con una lectura diferente a la de Pérez de Urbel sobre los tres monogramas, consideró a la iglesia de construcción visigoda, destruida en tiempo desconocido y reconstruida en parte por Flamola a partir del año 879.

A partir de estos últimos trabajos, la iglesia de Quintanilla quedó consagrada como iglesia visigoda, y así aparece en toda la bibliografía de monografías específicas y de tratados generales sobre el arte visigodo hasta nuestros días. A pesar de todo, paralelamente se han alzado opiniones discrepantes como la de Puig i Cadafalch, que consideró a la iglesia junto con San Pedro de la Nave, Santa Comba de Bande y San Pedro de la Mata, en un conjunto de creación «premozárabe», situándola en el siglo X, o la de Camón Aznar, que la reunió con otras basílicas de la décima centuria, previamente clasificadas entre lo visigodo y lo «mozárabe», a las que de manera más ajustada definió como «arquitectura de repoblación». Entroncando con esta misma línea, en la actualidad, L. Caballero Zoreda ha planteado también un avance de contexto de una parte importante de las iglesias clasificadas como visigodas en numerosos trabajos de revisión, y ha promovido el debate entre las diversas posiciones y enfoques de investigadores dedicados a la cultura visigoda e islámica. En este debate, M. Luis Real considera de fecha avanzada un importante grupo de la convencional escultura visigoda, incluida Quintanilla de las Viñas, y nosotros mismos, en esta línea también, señalamos la falta de concordancia de la misma en el contexto de la etapa visigoda.

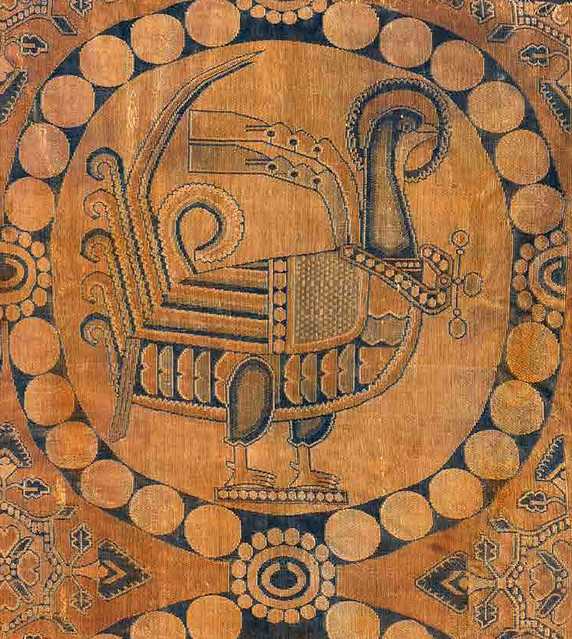

[...] desarrolla sus actividades en el campo de la arqueología de la arquitectura, con un riguroso método de lectura de paramentos, desarrollando también la escasamente aceptada teoría de considerar las iglesias datadas en el periodo visigodo (Quintanilla de las Viñas, San Pedro de la Nave, etc.) como de época posterior [...]Las negritas son nuestras.

----------

Los monogramas del paramento exterior del testero

Acuñados por Chindasvinto (otra cara, que no se ve) y Recesvinto

La ceca se indica con un monograma: Toledo, Emérita, Córdoba e Ispalis.

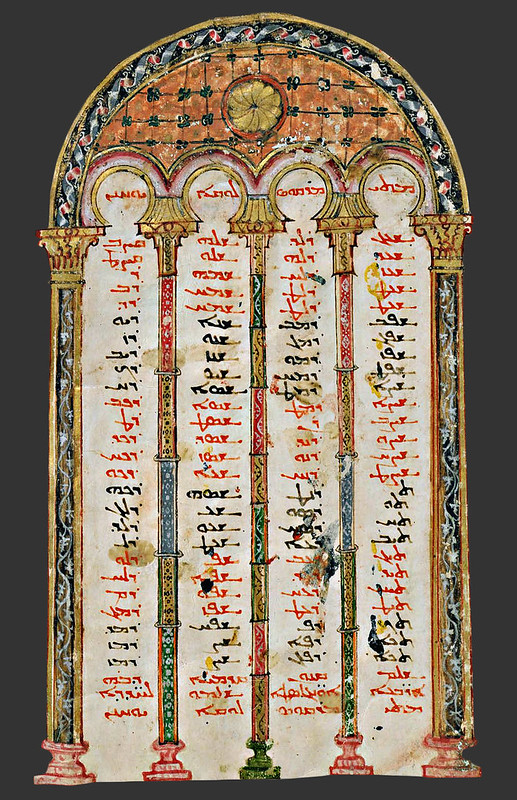

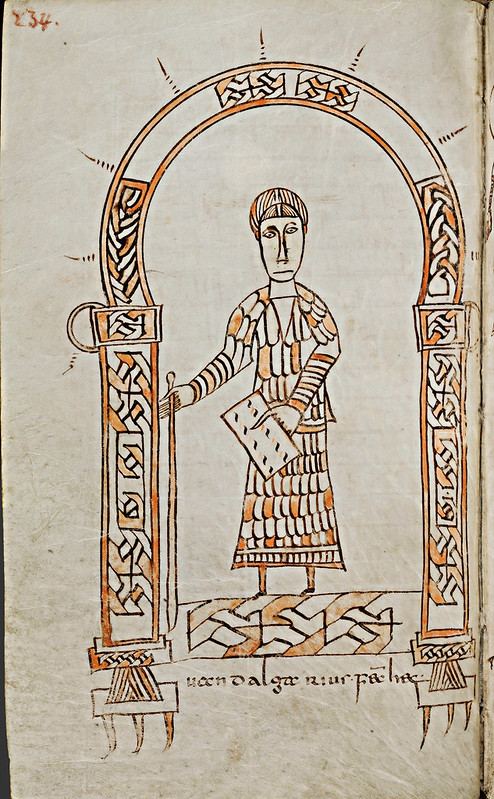

Monograma en el Códice de Wandalgarius , de 793 DC

Biblioteca del Monasterio de St. Gall, véase el Códice 731 p.111 en [21]

Estela funeraria provincial romana (¿siglos III-IV?)

Museo Arqueológico de Vigo

- La luna de la parte superior, inmediatamente bajo la flor

- Las rudimentarias figuras humanas, propias de los talleres provinciales

- El racimo que porta la figura pequeña

----------

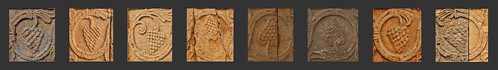

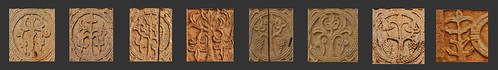

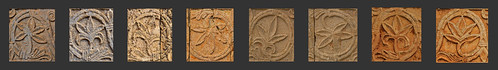

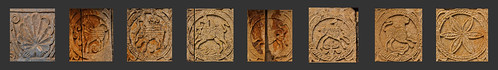

Sarmientos, racimos, árboles, hojas, aves, cuadrúpedos: desde el Imperio Sasánida hasta el Campo de Lara en Burgos

- Estos motivos tienen su origen en el Imperio Sasánida, que se desarrolló entre los siglos III al VII.

- Los motivos y la iconografía sasánidas llegaron

- por el Oeste hasta la parte occidental de Europa, en particular hasta la península Ibérica

- por el Este a China, la India y hasta Japón (de esta parte no nos ocuparemos aquí)

- Transformados por el contacto con la cultura y el arte Bizantinos, aparecen con fuerza y esplendor en el Arte Lombardo y el Bizantino de Rávena, en Italia. A esto lo denominamos el Camino del Norte del Mediterráneo.

- Trasformados por el contacto con la tradición paleocristiana síriaca y norteafricana, con el Islam y el Arte Copto de Egipto, llegaron hasta Hispania, principalmente, pero no únicamente, por el Camino del Norte de África.

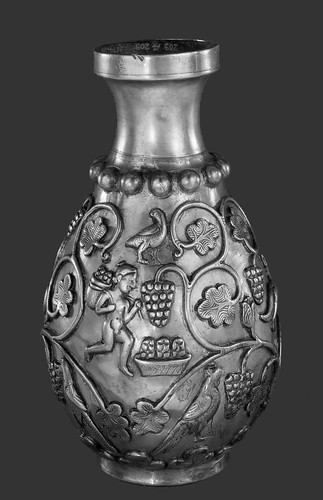

Museo Metropolitano de Arte en Nueva York

Ave en Círculo de volutas , ca siglo VI

Roleos de Vid , ca siglo VI

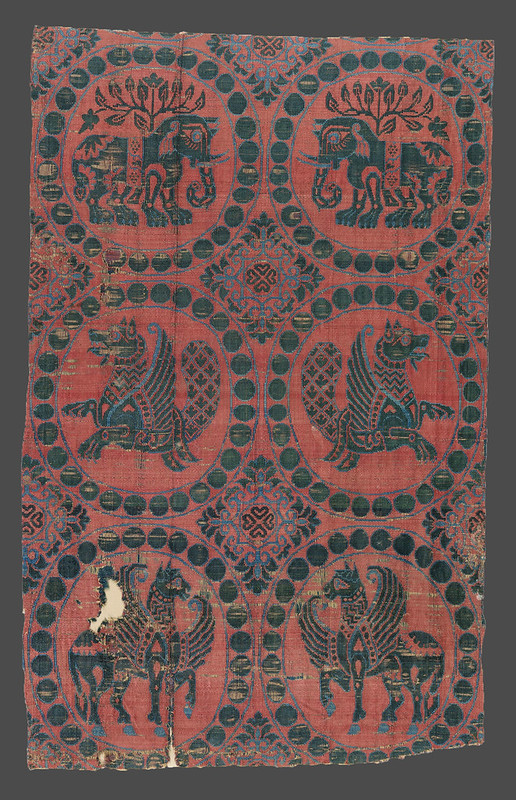

Los motivos Sasánidas en los tejidos

Iglesia de Santa María en Quintanilla de las Viñas

El Viaje hacia el Oeste de los Motivos Sasánidas

Motivos Sasánidas en un Fragmento de arquería ciega

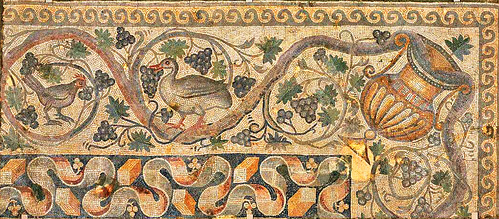

Motivos Sasánidas en un Mosaico de Dafne, cerca de Antioquía, siglo VI

Roleos de Sarmientos, racimos y aves, en el Egipto Copto y los manuscritos Siríacos

Los Motivos Sasánidas por el Norte del Mediterráneo: al modo Bizantino

En la antigua Orcómenos, en Beocia

Basílica de San Apolinar en Classe en Rávena

Los Motivos Sasánidas en los Reinos Bárbaros: Lombardos y Visigodos

- los motivos que se encuentran en los relieves de Quintanilla de las Viñas

- las descripciones detalladas, con imágenes y vídeos, de esos relieves y otras esculturas, que están en la parte II de esta entrada

- Hay constancia de que al menos desde el siglo V había escultores de origen oriental en el Reino Ostrogodo de Teodorico en Ravena.

- El Islam se expande en Siria y Persia, en los años 632 a 661 DC, acabando con el Imperio Sasánida.

- Se produce un éxodo de monjes y artistas (jóvenes, siempre emigran los jóvenes y fuertes), que no encuentran acomodo bajo el Califato Ortodoxo. Esto incrementa sustancialmente el tránsito de los Motivos Sasánidas y la iconografía cristiana de origen Sirio hasta Bizancio y Europa. También de la Teología, los Ritos y procedimientos de Organización Religiosa.

- El Emperador Bizantino Leon III el Isáurico prohibió la veneración de imágenes en un decreto del año 730 DC. La prohibición se prolongó con los siguientes emperadores de la misma dinastía. Este movimiento Iconoclasta provocó una emigración de artistas plásticos hacia las zonas más lejanas del Imperio Bizantino y hasta los Reinos Bárbaros, sobre todo de los Lombardos, Visigodos y Francos.

- Al mismo tiempo que su conocimientos, los emigrantes llevan su arsenal iconografíco, sus tradiciones formales, y su manera de trabajar. Esto es una obviedad, pero hay que reconocerla, y valorarla: con los emigrantes no solo viajan personas, viajan culturas, para bien, y para mal.

- Al menos un taller de los emigrados escultores llegó a Cividale, se estableció y trabajó allí para los Lombardos.

- En textos de Casiodoro, se menciona que un marmorista (marmolista en castellano) de origen armenio, llamado Daniel, obtuvo de Teodorico la exclusiva de la fabricación de sarcófagos. De hecho tenía la exclusiva sobre una gran parte de la escultura en el Reino Ostrogodo.

- Este dato lo menciona Pijoan en [17]. Sobre su importancia (de ese dato, ¡no de que lo mencione Pijoan!), reflexionaba el profesor D. Manuel Ortiz Serra en sus clases de Historia del Arte de la Alta Edad Media en la Universidad de Valencia, como indica una de sus alumnas, M.D. Rostoll Cot, en este documento.

Capilla del antiguo palacio del Gastaldo, siglo VIII, Cividale del Friuli

Actualmente es el Oratorio de Santa María del Valle

- Alternativamente, podría tratarse de un artista local, que hubiera evolucionado desde las formas y técnicas Germánicas simples, llegando al dominio de las formas Bizantinas y Clásicas.

Motivos Sasánidas convertidos en símbolos Cristianos

Actualmente en el Museo de Santa Giulia de Brescia

Museos Cívicos de Pavía

Museos Cívicos de Pavía

Aljibe de la Alcazaba de Mérida

Los Motivos Sasánidas por el Sur del Mediterráneo: al modo Omeya, con fin en el Beato de Escalada

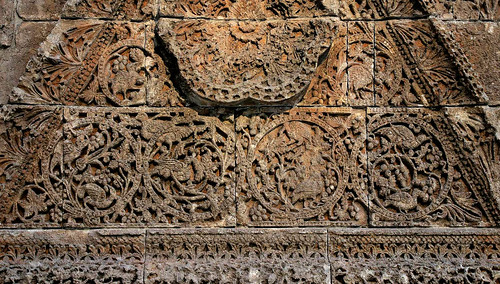

Fachada del Alcázar de Mshatta del Califa Omeya Walid II, en Jordania

Actualmente en el Museo de Arte Islámico del Pergamon Museum de Berlín

Conjunto Arqueológico de Madinat Al-Zahra

Museo Arqeológico Nacional de España

Visto lo anterior, ¿cuál es la génesis de los Relieves sin persona en Quintanilla de las Viñas?

Iglesia de Santa María en Quintanilla de las Viñas

- por el borde Norte del Mediterráneo, llegando a Italia y produciendo allí en el siglo VI el mantenimiento de los esquemás Clásicos, Cristianos y Bizantinos en el Reino Ostrogodo de Teodorico y en el siglo VIII el Renacimiento Liutprandeo en el Reino Lombardo. De allí, suponemos, pasaron a la Hispania Visigótica, con máxima intensidad en los siglos VII-VIII.

- por el borde Sur del Mediterráneo, i.e. por el Norte de África, siguiendo la expansión del Arte Omeya, hasta llegar al Emirato-Califato de Córdoba, y de allí a la Hispania de los Reinos Cristianos, en el siglo X.

Iglesia de Santa María en Quintanilla de las Viñas

- La Necropolis Visigoda excavada en un nivel compatible con el de los cimientos de la Iglesia. Y el Jarrito Litúrgico Visigodo presentado en la parte I de esta entrada, que se encontró en esas excavaciones.

- La técnica de construcción de los restos que han permanecido tras el primer derrumbe de la Iglesia, que si bien tienen elementos postvisigodos, como ha señalado Caballero Zoreda en las referencias anteriores, parece que también tienen algunos elemento compatibles con lo visigodo como indican las referencias [3], [5], [6a], [6b], [8] y [17].

- Por último, pero de no menor interés, está la cuestión de cómo pueden entenderse, con la vía del Norte de África y el Arte Omeya, las esculturas con figuras humanas (o angelicales, o divinas) del interior de la Iglesia. Si a alguien que desconociera el asunto se le presentaran las esculturas de esta clase de Quintanilla, y las correspondientes del Arte Lombardo del siglo VIII (vid. infra), diría que son la misma cosa. Aunque pueden encontrarse algunas imágenes semejantes en ciertas miniaturas mozárabes, véase el final de [12], la concordancia entre los relieves con persona de Quintanilla y obras como el Altar de Ratchis en Cividale del Friuli, es apabullante.

Encontrado en la Necrópolis Visigoda de Villaverde y Pasaconsol, del siglo VI

Museo de Cuenca

Los Relieves con Persona: Abstracción-Simplificacion Germánicas y Miniaturas vs Marfiles Imperiales Bizantinos

- Tendencia a lo bidimensional. El bulto redondo escultórico es aplanado hasta el límite. Esta es una de las características principales, que fue señada por Pijoan en [17].

- Consecuencia de lo anterior: el relieve se convierte en casi un dibujo sobre la piedra.

- Abstracción y estilización de las figuras, que se geometrizan a base de líneas paralelas.

- El abandono del modelo clásico naturalista hace que las figuras humanas se presenten con unas convenciones expresivas que incluyen:

- rostros en forma de pera invertida, con muy pocos elementos, pero muy expresivos: ojos grandes, arcos superciliares muy marcados, boca resuelta en un par de trazos.

- manos desproporcionadamente grandes y dedos largos.

- el tamaño de la figura marca su importancia (¿jerarquía?) en la composición.

- ausencia de cualquier atisbo de perspectiva.

- ahora está perdida, pero originalmente las imágenes estaban tratadas con policromía, lo que incrementaba su poder expresivo.

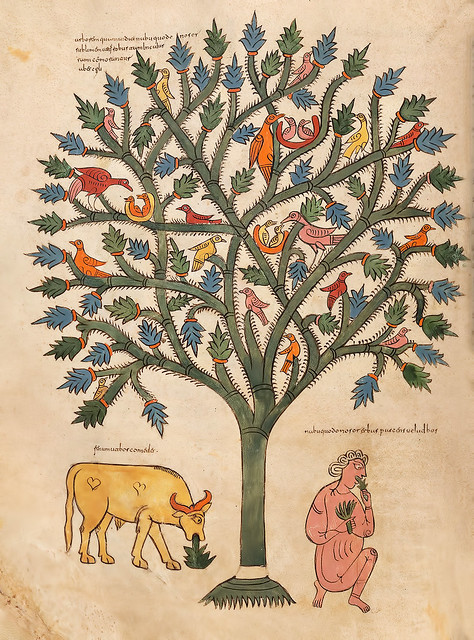

La Visitación y Árbol de la Vida

Museo Cristiano de Cividale del Friuli

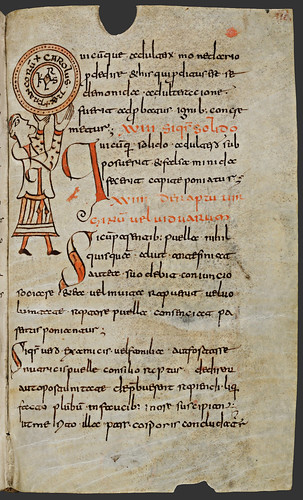

Personaje bajo Arco de Herradura (¿El autor?)

Biblioteca del Monasterio de St. Gall, Suiza

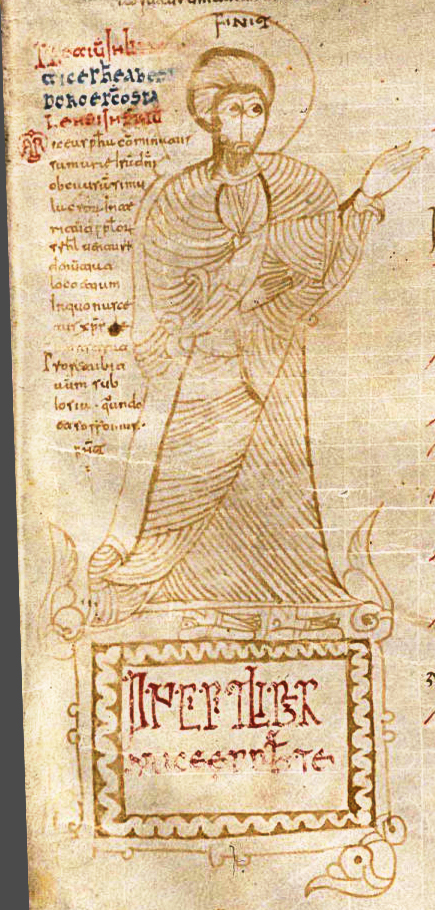

Detalle del folio 161reverso (pag. 323) , El Profeta Miqueas

Biblioteca Nacional de España

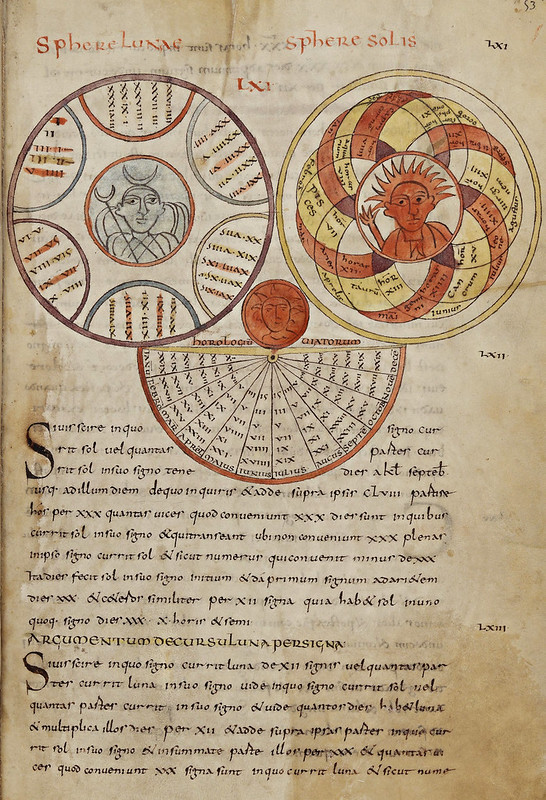

folio 53r, Tablas y gráficos sobre astronomía del Sol y la Luna

Biblioteca de Laón. Acceso a través de la Biblioteca Nacional de Francia

Obra de un Taller Imperial Bizantino, pronto pasó a la alta nobleza de los Francos

- la gran calidad de la obra, que pertenece al llamado Estilo Teodosiano (más sobre esto abajo, cuando tratemos del Disco de Teodosio).

- el tipo y significado de la obra. Se trata de tema común en el Imperio Romano y luego en el Bizantino: la celebración de la Victoria del Emperador, que trae Paz y Prosperidad al Imperio y cumple con el Orden Divino que debe organizar el mundo. Es una obra de Arte, sobre un material de gran valor pecuniario y de potente Mensaje Propagandístico.

- hay otros ejemplos de obras de arte, de similar intención, en Constantinopla y en Roma, como parte de la Propaganda Imperial. Como hemos dicho antes, se elaboraban en talleres oficiales como presente de lujo para Altos Funcionarios del Imperio o como regalo diplomático.

- Una imagen situada en el interior de un clípeo. Se trata de un Cristo joven, sin barba, que porta un cetro con una cruz en el extremo, sujeto por su mano izquierda, mientras que con la derecha hace el signo de la bendición. Tiene el pelo rizado y dividido en bandas que circunvalan su cabeza.

- En los laterales del clípeo a la derecha, estan los símbolos de una Estrella y de la Luna, y , a la izquierda, un símbolo del Sol.

- En los extremos de la placa, dos ángeles que portan el clípeo. Estos ángeles son conocidísimos en la iconografía Clásica y en los sarcófagos paleocristianos o de épocas posteriores. No vamos a insistir en ellos.

Visto lo anterior, ¿cuál es la génesis de los Relieves con personas en Quintanilla de las Viñas?

obra de un Taller Imperial Bizantino, siglo VI

Museo del Louvre

- Se Aplana hasta el extremo la tallla de objetos y figuras (todos los medios y altos relieves pasan a ser bajorrelieves).

- Se Estilizan las figuras. A los ángeles se les dan formas tubulares, y se simplifican las alas. Los pliegues y ropajes se geometrizan a base de líneas paralelas.

- Las cabelleras con rizos se sustituyen por bandas con lineas paralelas.

- Los rostros se simplifican y se hacen en forma de pera.

- Tenemos explicación para el conjunto del relieve.

- Tenemos explicación para el tratamiento de los cuerpos de los ángeles y los ropajes de todas las figuras.

- Tenemos explicación para el peculiar tratamiento de los cabelleras en los relieves con persona de Quintanilla de las Viñas.

Iglesia de Santa María en Quintanilla de las Viñas

Tríada de los Dioses celestes de Palmira, alto relieve en caliza, siglo I DC

Relieve del sillar-imposta de la Luna

Iglesia de Santa María en Quintanilla de las Viñas

Relieve del sillar-imposta del Sol

Iglesia de Santa María en Quintanilla de las Viñas

- Las cabelleras de los personajes sedentes, los de categoría Imperial, tienen los mismos rizos que el Marfil Barberini y el relieve de los Dioses de Palmira (vid. supra), que finalmente producen pelucones como los de los Cristos, los Ángeles y Santos de Quintanilla. Compruebe esto volviendo a la parte II de esta entrada en este blog .

- Las cabelleras de los soldados de la Guardia Imperial son tal cual la del Sol del Relieve de Quintanilla inmediatamente anterior.

- Los angelotes del frontón se corresponden con los del Marfil Barberini.

- Y lo que ocurre con las cabelleras Imperiales, también con los rostros mofletudos. Está claro que eran síntoma de prosperidad.

- Está suficientemente probado que se fundó y estableció un monasterio servitano, con monjes procedentes del Norte de África, con donaciones procedentes de una noble dama visigoda, a finales del siglo VI (ca 580).

- Ese monasterio se ha ubicado en la ciudad de Arcávica, cerca de Cuenca, cerca de Rocópolis, la ciudad de Recaredo, fundada por Leovigildo. Las excavaciones realizadas han permitido ubicar iglesias del tipo de las realizadas en el siglo VII [23, p. 169], y también una pilastra decorada con Racimos de Vid, y un cinturón liriforme, el tipo más común en el mundo visigodo [23, p. 169].

- hay evidencias documentales de personajes hispanos que entre la mitad del siglo IV y el VI peregrinaron a Tierra Santa, y por tanto tuvieron estrecho contacto con el mundo Bizantino y sus elementos culturales: Egeria, Orosio, Hidacio, Toribio de Astorga y los Avitos de Galicia, entre otros [24, p. 205]. Por otro lado es conocido que el que sería San Leandro de Sevilla y el que sería papa Gregorio Magno, coincidieron en Constantinopla entre los años 579 y 585.

- Entre los siglos V y VII hubo intensos intercambios culturales y comerciales con el Imperio Bizantino, que además tuvo asentamiento en Hispania [24, p. 206], hasta que el Rey Visigodo Suintila,en el 624 DC venció y expulsó a los últimos Bizantinos de Hispania.

- Está documentado en [16] que hubo contacto diplomático, cuando menos y, casi inevitablemente, cultural y comercial, entre los Visigodos y Lombardos, entre los años 612 y 621 DC, como mínimo.

La Datación por el Carbono 14 de una viga original del Ábside de Santa María en Quintanilla de las Viñas y otras Iglesias importantes de Hispania

[...] se estudian más en detalle restos lígneos del primer milenio de la Era, pertenecientes a la Mezquita de Córdoba y cuatro iglesias altomedievales de la cuenca del Duero (La Nave, Baños, Quintanilla y Barriosuso). La datación empírica y el análisis de este material aportan una cronología post quem de la construcción de estos edificios [...]Las negritas y el enlace son nuestross.

- el Duramen, que suele ser la parte más oscura, formada por células fisiológicamente muertas, que contribuye principalmente al soporte estructural del árbol

- la Albura, que es la parte más clara, menos densa, más húmeda, que contiene los anillos de crecimiento más recientes.

Datación/Cronología de los maderos de los Templos citados

| Templo | Cronología post quem |

Método |

|---|---|---|

| Mezquita de Córdoba |

946-1086 |

C_14 |

| San Pedro de la Nave |

499-595 |

C_14/Albura |

| San Juan de Baños |

499-595 | C_14/Albura |

| Santa María de Quintanilla de las Viñas |

476-536 |

C_14/Albura |

| Santa Cecilia de Barriosuso |

569-619 |

C_14/Albura |

- La Iglesia pudo construirse en el intervalo 476-536 DC, o después, pero no antes.

Esto se entiende bien: tras el corte del árbol, la madera tuvo que secarse un tiempo que desconocemos hasta que fue utilizada. O incluso, una vez secada, se utilizó para una construcción, y luego pudo reutilizarse para otra construcción posterior a la primera.

¿Cuál es el tiempo de secado de la madera de pino, que es, curiosamente, la usada en todos los casos anteriores? Segun un documento oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el tiempo de secado al aire para la madera de pino en las formas y cortes utilizadas en los monumentos considerados aquí, el tiempo es del orden de unos pocos años. El método del C_14, por su propia naturaleza tienen un error mayor, típicamente 50 años.

Según los partidarios de la datación de Santa María de Quintanilla de las Viñas en el siglo VII-VIII, este dato corrobora su punto de vista.

Según los partidarios de la datación de Santa María de Quintanilla de las Viñas en el siglo X, como es el caso de Luis Caballero Zoreda, este dato no elimina su asignación temporal a ese siglo X, porque al ser post quem, el corte se produjo en 476-536 DC, la madera pudo estar en un edificio previo a Quintanilla, o ser almacenada, y luego reutilizada en la Iglesia de Santa María en algún momento del siglo X, unos 360 años después...más o menos.

Nosotros creemos que este resultado da una gran plausibilidad (una gran probabilidad) a la ubicación temporal de Quintanilla en algún momento de los siglos VII-VIII, más al VII que al VIII.

Pero no despreciamos el valor de los análisis de los que, como Don Luis Caballero Zoreda, opinan que debe ser el siglo X. Quizá haya una manera de conciliar las dos ideas (¿una reconstrucción, reparación, re-lo-que-sea, tras un derrumbe del edificio, como decía Gómez Moreno?). Los análisis de la Arqueología de la Arquitectura, también los estilísticos de [12], merecen respeto y consideración. No se puede prescindir de esos análisis, ni barrerlos de un plumazo como parece que se ha hecho muchas veces.

No obstante, para cualquiera con formación científica, una prueba Dendrológica y del Carbono 14 tiene un valor objetivo grande: dentro de los márgenes de error de las técnicas, lo resultados son reproducibles y dan información cuya precisión y exactitud están bien delimitadas, cuando las pruebas se repiten por distintos científicos competentes, un número suficiente de veces. Los análisis estilísticos son una aplicación del Test del Pato: son argumentos que se enuncian, se escriben y se argumentan con mayor o menor fortuna. Como el papel y la atmósfera lo soportan todo, otros que elijan otra bandada de patos como elemento de comparación, pueden llegar a conclusiones radicalmente distintas. Así ha sucedido hasta ahora y no ha habido manera de que los que ven siglos VII-VIII y los que ven siglo X, todos vía los análisis estilísticos, acerquen sus puntos de vista.

Creemos que para que se pueda llegar a un consenso en la datación de Quintanilla y las otras Iglesias de la antigua Hispania, habrá que repetir las medidas de [26], refinar sus resultados y sobre ellos, decidir lo más razonable. También parece necesario nunca descalificar a los que honesta y respetuosamente discrepen.

----------

Referencias

Nota: Lamentamos mucho no haber podido acceder a la monografía de S. A. Ordax y J.A. Abásolo sobre la Iglesia de Santa María de Quintanilla de las Viñas. Por ese motivo no está citada entre la Bibliografía que sigue.

[1] Luciano Huidobro Serna: Santa María de las Viñas, en Quintanilla de Lara

(sic) || Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y

Artísticos de Burgos. 2º trim. 1927, Año 6, n. 19, p. 175 || Obtenido en

el Repositorio Institucional de la Universidad de Burgos (en adelante RIUBU), http://riubu.ubu.es:8080/handle/10259.4/742

[2] Luciano Huidobro Serna: Ermita de Santa María en Quintanilla de las Viñas

|| Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y

Artísticos de Burgos. 4º trim. 1927, Año 6, n. 21, p. 238-242 ||

Obtenido en RIUBU, http://riubu.ubu.es:8080/handle/10259.4/354

[3] Ricardo de Orueta: Informe académico sobre Santa María de las Viñas

(sic) || Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y

Artísticos de Burgos. 4º trim. 1929, Año 8, n. 29, p. 483-491|| Obtenido

en RIUBU, https://riubu.ubu.es/handle/10259.4/424

[4] Ignacio Ruiz Vélez: Los Castros de Lara (Lara de los Infantes, Burgos): una visión de conjunto || Boletín de la Institución Fernán González, 2015/2, Año 94, n. 251, p. 375-434 || Obtenido en RIUBU, http://riubu.ubu.es:8080/handle/10259/6278

[5] Isidro Bango Torviso: Summa Artis, vol. VIII-II, ARTE PRERROMÁNICO HISPANO || EL ARTE EN LA ESPAÑA CRISTIANA DE LOS SIGLOS VI AL XI || Espasa Calpe, S.A. Madrid, 2001

Don Isidro Bango Torviso

es una de las eminencias españolas de su campo profesional. El volumen

VIII-II del Summa Artis (colección inicialmente dirigida por José

Pijoan) es una prueba notoria de su maestría.

[6a] Serie dirigida por R. Menéndez Pidal,varios autores: HISTORIA DE ESPAÑA tomo III-2, ESPAÑA VISIGODA 414-711 || Espasa Calpe, 1940

En esta referencia la parte dedicada a Santa María de Quintanilla de las Viñas está basada en trabajos de Emilio Camps Cazorla (su tesis doctoral Arte Hispano-Visigodo: Ensayo de síntesis,

1935, y un artículo en el Boletín del Seminario de Estudios de Arte y

Arqueología: BSAA,1939,N.6,pags.125-134, contundentemente denominado El visigotismo de Quintanilla de las Viñas, recuperable en el Repositorio de Documental de la Universidad de Valladolid, https://uvadoc.uva.es/handle/10324/50238)

[6b] Serie dirigida por R. Menéndez Pidal y José María Jover Zamora, Autores: José Manuel Pérez-Prendes, José Manuel Ruiz Asencio, Carmen Codoñer Merino, Pere de Palol Salellas, Franciso José León Tello: HISTORIA DE ESPAÑA tomo III-2, ESPAÑA VISIGODA 414-711 || segunda edición, Espasa Calpe, 1999

La parte que nos ocupa la escribió Pere de Palol i Salellas.

[7] Fray Justo Pérez de Úrbel: Enciclopedia Universal Ilustrada, Espasa Calpe, 1978 , Apéndice 8, entrada correspondiente a Quintanilla de las Viñas. Es la reproducción de un artículo titulado "La antiquísima iglesia de Santa María de las Viñas (sic), monumento de gran interés", en ABC, 6 de octubre de 1929.

[8] Achim Arbeiter, Rafael Barroso Cabrera, Jorge Morín de Pablos: La Iglesia de Santa María de Quintanilla de las Viñas || Ediciones B.M.M.&P, Madrid, 2001|| ISBN 84-607-2877-3

[9] Luis Caballero Zoreda: Un

conjunto constructivo altomedieval. Quintanilla de las Viñas y las

iglesias con cúpulas sobre pechinas de piedra toba de las provincias de

Álava, La Rioja y Burgos.|| ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA, 12, enero-diciembre 2015|| http://dx.doi.org/10.3989/arq.arqt.2015.011

Don Luis Caballero Zoreda

es, probablemente, el más firme defensor de una teoría revisionista que

modifica la -preponderante y tradicional- datación de edificios de

época visigoda (tardoantigua en la terminología más actual), como San Pedro de la Nave, San Juan de Baños o Santa María de Quintanilla de las Viñas, y la establece en tiempos altomedievales (otra vez terminología moderna), o de repoblación (ídem), que antaño bien hubieran podido llamarse tiempos mozárabes o prerrománicos. Sus artículos merecen una lectura cuidadosa y son un modelo de claridad expositiva y honradez profesional.

[10] Luis Caballero Zoreda: Producciones constructivas y decorativas. Indicadores cronológico - culturales de la alta Edad Media hispánica || ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGÍA (86, pp. 187-214) || https://doi.org/10.3989/aespa.086.013.011

[11] Luis Caballero Zoreda y Mª Ángeles Utrero Agudo: Una aproximación a las técnicas constructivas de la Alta Edad Media en la Península Ibérica. Entre Visigodos y Omeyas || ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA, 4, 2005 || https://doi.org/10.3989/arq.arqt.2005.82

[12] María Cruz Villalón: Quintanilla de las Viñas en el contexto del Arte AltoMedieval. Una revisión de su escultura || Antigüedad y Cristianismo (21); 2004 || https://revistas.um.es/ayc/article/view/53051

El análisis que Dª María Cruz Villalón: desarrolla en este artículo debe ser tenido en cuenta en cualquier consideración seria sobre la Iglesia de Santa María de Quintanilla de las Viñas.

Está acompañado por una colección de 54 figuras que ilustran sus

reflexiones sobre los orígenes iconográficos de las esculturas

interiores y exteriores de la Iglesia.

[13] María Cruz Villalón: El Paso de la Antigüedad a la Edad Media. La Incierta Identidad del Arte Visigodo || Comunicación oral en el Congreso Arte de épocas inciertas: de la Edad Media a la Edad Contemporánea, Zaragoza 2008 || Puede recuperarse en el sitio web de la Institución Fernando el Católico, aquí.

[14] Mª de los Ángeles Sepúlveda González: Los Anagramas y el Programa Iconográfico de Quintanilla de las Viñas: una hipótesis de interpretación || EN LA ESPAÑA MEDIEVAL (9, p. 1217) 1986 || https://revistas.ucm.es/index.php/ELEM/article/view/ELEM8686221217A

[15] Guilles Béguin ( antiguo director del Museo Cernuschi): Textiles of Central Asia from the 5th to the 9the: Riddles and Hypotesis || Texto e imágenes en línea sobre una conferencia dictada en el Museo, pulse el enlace para recuperarla. También puede leerse en francés.

[16] Oriol Dinarès: La Carta De Sisebuto a Adaloaldo Y Teodolinda: El

Reino Arriano En La Perspectiva De Un Rey Visigodo Del Siglo VII. || HISPANIA SACRA 71 (144):379-88, 2019 || https://doi.org/10.3989/hs.2019.026

[17] José Pijoan, Summa Artis vol. VIII-1, ARTE BÁRBARO Y PRERROMÁNICO || DESDE EL SIGLO IV HASTA EL AÑO 1000 || Décimo tercera edición, Espasa Calpe, Madrid 2006

Escrito por D. José Pijoán con su peculiar estilo (el prefacio del autor, titulado Ad Censores, es impagable), este volumen del Summa Artis es nuestra principal referencia para la parte III de esta entrada, en especial para el Arte Lombardo.

[18] Enzo De Franceschi: Cividale e la rinascita liutprandea || Revista ARTE IN FRIULI, ARTE A TRIESTE || Recuperado (2022) en el repositorio en línea https://www.academia.edu/

[19] Massimo Bernabò: The Miniatures in the Rabbula Gospels.Postcripta to a Recent Book || DUMBARTON OAKS PAPERS, 68 (2014) pp342-358 || Recuperado en https://www.academia.edu/ || El manuscrito de Rabbula puede consultarse en línea, en la Biblioteca Medicea Laurenciana de Florencia, aquí.

[20] San Isidoro de Sevilla: De Natura Rerum y otros manuscritos || Recuperado de un manuscrito datable ante quem en el siglo IX, custodiado en la Biblioteca de Laón, digitalizado por la Biblioteca Nacional de Francia.

[21] Códice de Wandalgarius (pergamino Lyon, 794 DC): Lex Romana Visigothorum y otras colecciones legales || Recuparado del Cod. Sang.731 de la Biblioteca de Saint Gall (Suiza)

[22] Werner Seibt:The use of Monograms on Byzantine Seals in the Early Middle Ages (6th to 9th Centuries || PAREKBOLAI 6 (2016) pp. 1-14 (Revista electrónica sobre Literatura Bizantina)|| Recuperado en https://ejournals.lib.auth.gr/parekbolai/article/view/5082 || https://doi.org/10.26262/par.v6i0.5082

[23] Rafael Barroso Cabrera, Jorge Morín de Pablos: La Ciudad de Arcávica y la fundación del Monasterio Servitano || HISPANIA SACRA, 48(97), 1996 || https://doi.org/10.3989/hs.1996.v48.i97.692

[24] Santiago Fernández Ardanaz: Monaquismo Oriental en la Hispania de los siglos VI-X || ANTIGÜEDAD Y CRISTIANISMO 16 (1999) pp. 203-214 || https://revistas.um.es/ayc/article/view/67241

[25] Ana Valtierra Lacalle: La Palmera y la Palma. Adaptación medieval de una antigua iconografía || REVISTA DIGITAL DE ICONOGRAFÍA MEDIEVAL, vol 9, 17, 2017 || Recuperado en https://www.ucm.es/data/cont/docs/621-2017-06-23-Palmera%20y%20palma.pdf

[26] Eduardo Rodríguez Trobajo: Procedencia y uso de la madera de pino silvestre y pino laricio en edificios históricos de Castilla y Andalucía || ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA, 5, enero-diciembre 2008, pp. 33-53 || https://doi.org/10.3989/arq.arqt.2008.88

----------

Agradecimientos

A Wikipedia, nuestra enciclopedia en línea, por multidud de enlaces puntuales.

A todas las Bibliotecas y Museos que ponen algunos (a veces muchos) de sus materiales históricos o no históricos en línea, de manera simple y accesible, con licencias Creative Commons o similares (incluso al dominio público en muchos casos):

Biblioteca Nacional de Francia

Biblioteca Medicea Laurenciana de Florencia

Biblioteca Virtual Suiza de Manuscritos

Morgan Library & Museum de Nueva York

Museo Arqueológico Nacional de España

Museo Metropolitano de Arte en Nueva York

Museo Cooper Hewit de Nueva York

Es una tristeza que esta Biblioteca, tan importante, no ceda sus magníficos fondos tan sencilla y fácilmente como las anteriores. Estarán esperando otro par de milenios...😞

A la Real Academia de la Historia, por sus excelentes Diario Biográfico y sitio web.

A la Real Academia Española, por sus diccionarios en línea.

Al Glosario ilustrado de Arte Arquitectónico, que tantas dudas resuelve con sencillez y eficacia.

Al Vocabulario de Comercio Medieval, Legado Gual Camarena, que, entre otras cosas, nos ha pertidido comprender la palabra Samit/Xamet/jamete, referida aquí a los excepcionales y carísimos tejidos de seda con motivos Sasánidas (por supuesto, no eran estos los únicos motivos de los jametes), relacionados con los relieves de Quintanilla de las Viñas, tejidos que se conservan en Museos de Europa, Estados Unidos y Asia, tras haber sido preciada posesión de los nobles y poderosos de todo tiempo y lugar.

A PARES, el Portal de Archivos Españoles, por su buscador de documentos.

Al personal y la Dirección del Museo de Burgos, especialmente a D. Luis Araus Ballesteros, Conservador, y a Dª Marta Negro Cobo, Directora, por el trato considerado, la amabilidad y las facilidades que nos dieron cuando estuvimos allí y cuando necesitamos algo de ellos. Las fotos de los objetos custodiados en el Museo son elementos esenciales de esta entrada.

A Titus Tutto Disseny 3D amateur por el video con el modelo 3D de la Iglesia completa.

A la Diputación de Burgos por la fotografía de las Excavaciones en Quintanilla de las Viñas.

A Adolfo Ruiz Calleja, de blognumismatico.com, por su magnífico blog y por lo que hemos aprendido de las monedas de Chindasvinto y Recaredo.

A Vigoarqueológico, el blog de Arqueología en Vigo, por la estela con la hexapétala, la luna, y dos personajes, uno con un racimo de uvas.

Al museo de la Abbeg-Stiftung Collection, en Suiza, por publicar en la web una magnífica foto de tejido con un caballo alado sasánida.

A la Universidad de Barcelona, por sus sitios web sobre el yacimiento arqueológico de Oxirrinco.

Al Museo de Cuenca, por permitir la fotografía del colgante de jade chino encontrado en una necrópolis visigoda.

A Elias Rubio Marcos, por su blog Memorias de Burgos, donde publicó la historia de Jesús Vicario, guardián de Santa María.

A Alp, por su blog Las paridas de Marcelo del Campo. Da mucho y bueno para pensar.

A Antonio y Pilar, los actuales guardianes de Santa María de Quintanilla de las Viñas, por su amabilidad y buena disposición en nuestro trabajo de campo.